オーダーフローオークションおよび初期的な対策

本モジュールは、初期のMEV緩和ツールの登場過程を詳しく解説し、MEV-Boost、プライベートリレー、Order-Flow Auction(OFA)の発展に着目します。さらに、これらの設計に内在するトレードオフや、そうした課題への対応として誕生した新たなアーキテクチャ、最終的にSUAVEへと発展した背景についても検証します。

モノリシックなプロポーザーからモジュラー型ビルダーへ

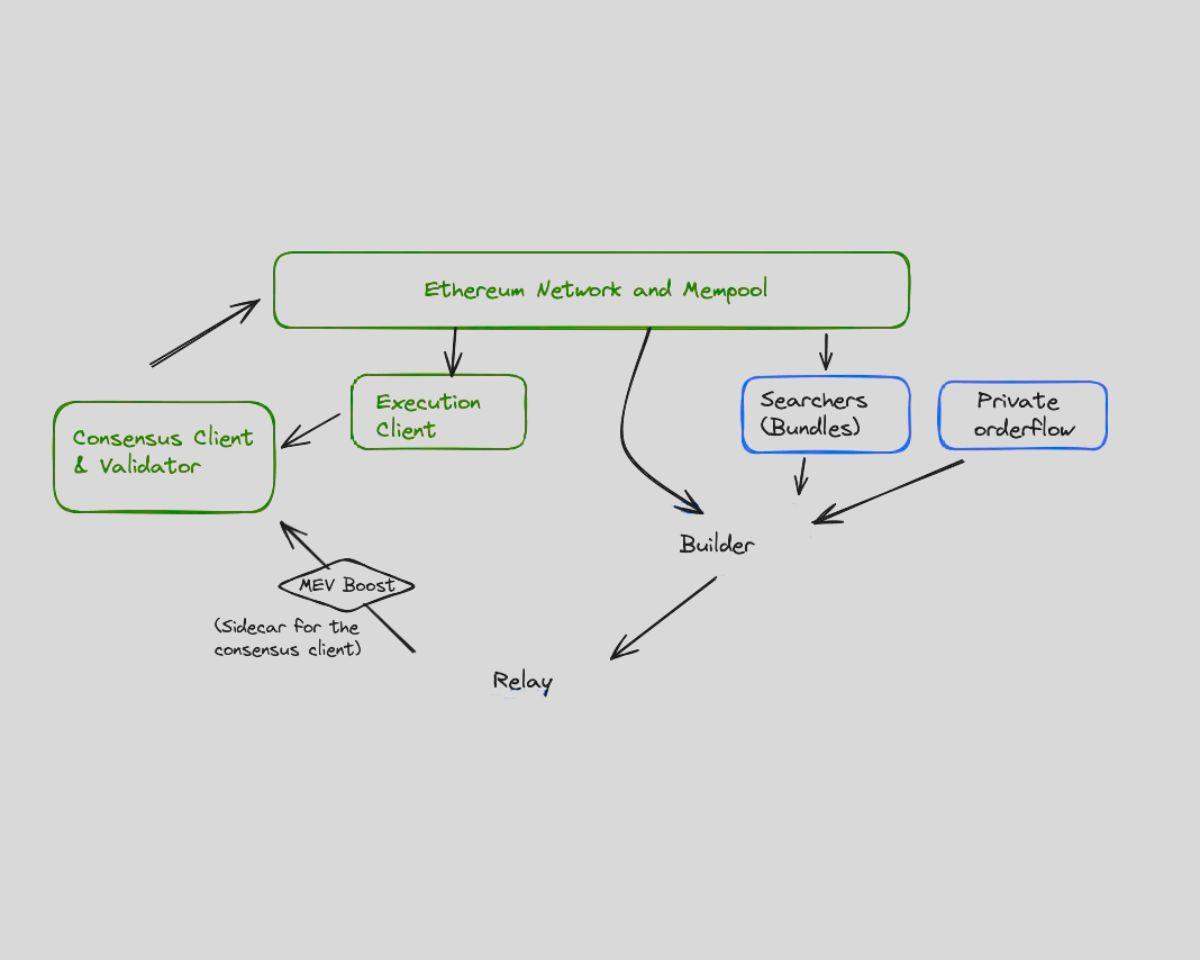

従来、ブロックのプロポーザー(PoWではマイナー、PoSではバリデーター)は、どのトランザクションをブロックに含めるか、その順序も含めて全面的な裁量を持っていました。この強力な地位により、彼らは自らMEV(最大抽出可能価値)を獲得するか、その権利を第三者に委託することができました。EthereumのマージおよびPoS移行によって、ブロック提案とブロック構築の分離という新たな機会が生まれています。

FlashbotsはMEV-Boostというミドルウェアでこの仕組みを導入しました。これによりバリデーターはブロック構築をビルダーのオープンマーケットに委託できます。バリデーターは自らブロックを構築せず、複数の競争的なビルダーが組み立てたブロックの中から、最も高額な報酬を提示したものを選択します。この構造によって、ビルダーはブロックの価値最大化と報酬還元を目指し競争が促進されます。

こうした分離により、コンセンサスアーキテクチャはモジュラー化が進みました。バリデーターの取引順序に対する独占が抑制され、サーチャー、ビルダー、リレーといった新たなプレイヤーもブロック生成に参画できるようになりました。また、MEV抽出プロセスの可視化が進み、倫理的な標準化も促進されています。

サーチャー、ビルダー、リレーの役割

MEV-Boost導入後のMEVサプライチェーンは、より合理的な構造となっています。基底には「サーチャー」と呼ばれる専門的なプレイヤーが存在し、メンプールを解析してMEVチャンスを見極め、トランザクションバンドルを生成します。これらのバンドルはビルダーに提出され、ビルダーは通常のユーザー取引や最適化戦略も含めつつ利益最大化を図ってブロックを組み立てます。ビルダーは自身のブロックをリレー経由でバリデーターに提出します。

リレーは仲介者として機能し、ブロックがプロトコルルールを遵守し、報酬支払いの約束が履行されるかを検証します。特にビルダーが支払いを履行できない場合において、信頼のゲートキーパーとなります。一方で、規模を持つリレーは数が限られており、バリデーター接続の多くをコントロールするため、中央集権化リスクも浮上しています。

こうしたサプライチェーンは透明性や役割分担の明確化をもたらしましたが、新たなボトルネックや信頼依存の課題も明らかにしました。ビルダーは、どのサーチャーのバンドルを採用するかの影響力を高めています。リレーはブロックの検閲や停止リスクがあります。バリデーター自身は直接MEV抽出から外れたものの、安定収益を目指し信頼ビルダーとの癒着インセンティブは残っています。すなわち、MEV-Boostは問題の一部を緩和しつつも、構造自体を変革したわけではなく、力学の分布が変化したに過ぎません。

MEV-Boostとプライベートオーダーフローの限界

MEV-Boostはバリデーターの中央集権化を抑制しましたが、同時に新たな課題も浮かび上がりました。ビルダーの市場シェアが集中し始め、バリデーター優位からビルダー優位へと移行しています。ごく一部のビルダーが収益性の高いブロックを独占することで、ビルダーマーケットの理想的な分散化は後退しています。

加えて、MEV-Boostは依然としてパブリックメンプールに依存しており、多くのユーザー取引はブロックに組み込まれる前に外部から見えてしまい、攻撃のリスクが残ります。このため、ユーザーやプロトコルの中にはプライベート取引送信を模索する動きが出ています。Eden NetworkやTaichiなどのプロジェクトは、パブリックメンプールを迂回し、取引をビルダーやバリデーターに直接届ける仕組みを提供しています。

こうしたソリューションは、フロントランやサンドイッチ攻撃へのリスクを減らす一方で、中央集権的な運営者に新たな信頼を置く必要があったり、保護のための手数料が課されたりします。また、プライベート取引はコンポーザビリティが損なわれ、パブリックメンプール取引との予測的な連携が難しくなります。つまり、こうしたアプローチはユーザー保護を実現しますが、透明性やプロトコル全体の調和という観点では妥協を求められることになります。

Shutter NetworkやGnosis Chainのようなプライベートメンプールでは、トランザクションがブロックに取り込まれるまで暗号化されます。この手法は取引内容の可視化を遅らせることでMEVの機会を減らしますが、複雑な調整や遅延、大規模取引にも対応できる設計が求められます。加えて、暗号化メンプールはアービトラージボットやポートフォリオ管理ツールなど、リアルタイムの状態推定を要するアプリでの利便性低下を招いています。

オーダーフローオークション(OFA)の台頭

こうした局面で、オーダーフローオークション(OFA)の登場が重要な変化点となっています。このモデルでは、ユーザー取引はメンプールへのブロードキャストやプライベート送信ではなく、ユーザー(もしくはウォレット)が自己のトランザクションをブロックに入れる権利をオークション形式で販売します。ビルダーやソルバーが実行権獲得を競い合い、ユーザーは本来搾取されていたMEVの一部を還元される形になります。

この方式はMEVの「抽出」から「共有」へとパラダイムシフトを促進します。すなわち、ユーザー取引の価値を認め、その価値に対し正当な報酬をもたらそうとする動きです。CowSwapやMEV-Share(Flashbotsのプロトタイプ)などでは、ユーザーが取引意思を示し、見積もりや還元を得る仕組みが構築されています。システムは信頼不要な実行基盤や暗号コミットメント、シールドビッドオークションなどによりフロントランの排除を実現します。

オーダーフローオークションは、取引インクルージョンのためのプログラマブルな市場を創出します。中央集権的なプロテクションに依存せず、ユーザーが主体的に取引提出・公正な実行を受けられる、パーミッションレスかつ透明な方法となります。ソルバーとビルダーの健全な競争を促し、ユーザーとインフラプロバイダーのインセンティブ連動を実現します。

とはいえ、OFAはまだ発展途上です。ウォレットでの統合、チェーン間での標準化、安全な暗号設計が必要です。そして、普及拡大にはユーザーがオーダーフロー販売の利点を理解し、プロトコルが既存機能を損なうことなく安全にオークション層経由で取引をルーティングできる仕組みが不可欠です。

なぜ現在の対策では十分とは言えないのか

大きな進展が見られる一方で、初期のMEV対策やOFAだけでは、完全なMEV耐性は実現できていません。MEV-Boostはひとつの層では有効ですが、他の課題を残しています。プライベート取引は限定的な保護に留まり、大規模な普及や万人向けのアクセスには適しません。オーダーフローオークションも期待されているものの、分断化や相互運用性の欠如といった課題があります。

これら全ての取り組みに共通して不足しているのは、チェーン横断的なMEV対応アプリのための統合・分散・プログラム可能な実行レイヤーです。取引伝播の暗号化、公正なオークション機構、プログラマブルな実行ロジックを備えつつ、コンポーザビリティ、遅延保証、ユーザー主権を維持できるインフラが必要です。

この課題認識から、SUAVEという先進的なアーキテクチャの開発が始まっています。SUAVEはMEV抽出の場当たり的な対策ではなく、そもそものオーダーフロー基盤そのものを吸収し、分散化・再構築するという壮大なビジョンを持っています。